Em entrevista ao Cedec-Ceipoc, coordenador do INCT-INEU relata história do instituto

(Arquivo) Prof. Sebastião Velasco e Cruz, na ABRI, em 21 out. 2022 (Crédito: captura de tela/ABRI/YouTube)

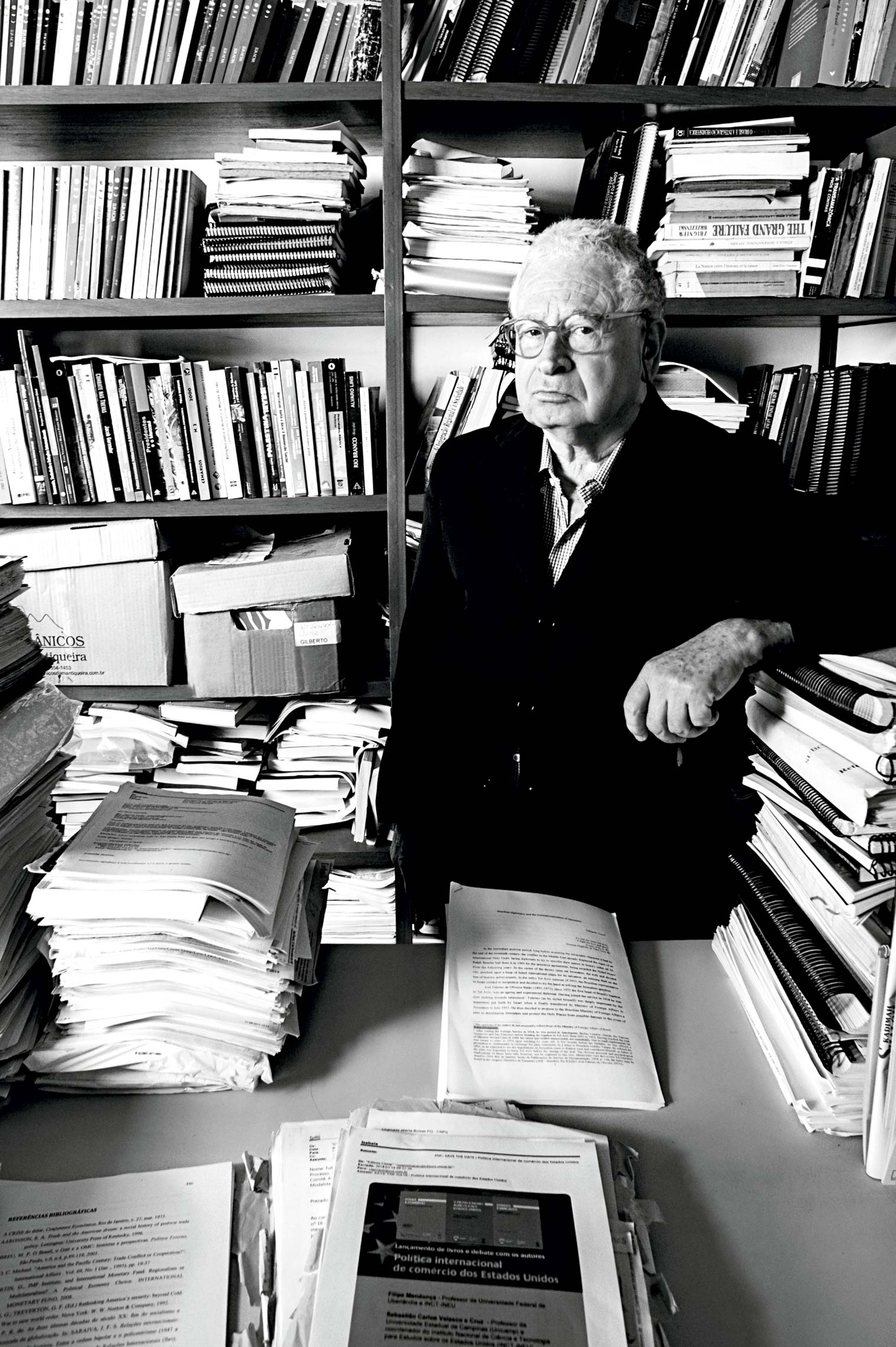

Por Tatiana Teixeira* [Divulgação] [Sebastião Velasco e Cruz]

Em 5 de setembro de 2023, o professor Sebastião Velasco e Cruz concedeu uma longa e aprofundada entrevista ao Acervo Digital Cedec-Ceipoc, como parte da iniciativa Coleção 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IFCH/UNICAMP. Intitulada “Economia e política: do nacional ao internacional e vice-versa, passando pelos Estados Unidos”, a entrevista foi conduzida pelos professores e pesquisadores Pedro Henrique Vasques (INCT-INEU/Cedec/Unicamp), Álvaro Bianchi (Unicamp), Neusa Maria P. Bojikian (INCT-INEU/Unicamp), Alessandro Leme (UFF) e Andrei Koerner (Unicamp). Sebastião Velasco e Cruz é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas.

Em 5 de setembro de 2023, o professor Sebastião Velasco e Cruz concedeu uma longa e aprofundada entrevista ao Acervo Digital Cedec-Ceipoc, como parte da iniciativa Coleção 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do IFCH/UNICAMP. Intitulada “Economia e política: do nacional ao internacional e vice-versa, passando pelos Estados Unidos”, a entrevista foi conduzida pelos professores e pesquisadores Pedro Henrique Vasques (INCT-INEU/Cedec/Unicamp), Álvaro Bianchi (Unicamp), Neusa Maria P. Bojikian (INCT-INEU/Unicamp), Alessandro Leme (UFF) e Andrei Koerner (Unicamp). Sebastião Velasco e Cruz é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas.

A conversa perpassa a trajetória de um acadêmico que está na origem de várias das nossas principais instituições nas áreas de Relações Internacionais e de Ciência Política. No trecho selecionado, o prof. Sebastião conta a história do nascimento do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU), analisando sua evolução e contribuição para essa área de investigação. Sebastião foi um dos principais envolvidos em sua criação e encerra agora sua gestão como coordenador do INCT-INEU. O instituto segue agora para sua terceira fase, sob coordenação do prof. Andrei Koerner.

A entrevista na íntegra está disponível aqui. A relação das entrevistas feitas até agora pode ser encontrada no site do Cedec-Ceipoc.

Neusa Maria P. Bojikian: … Eu convivo com você há vinte anos, mais ou menos – o que não é muita coisa em uma trajetória tão longa como a sua –, e hoje pude testemunhar várias passagens de sua atuação. Você tem uma tremenda memória por conseguir trazer tudo isso aqui e contar essa história tão claramente e com tantos detalhes. Você já adiantou muita coisa do que talvez eu pergunte daqui para frente.

Você destacou a experiência de fazer parte de uma espécie de núcleo estruturante, vamos dizer assim, da formação de uma área de pós-graduação que rompia com muros e feudos de áreas, com a proposta de ser multidisciplinar. Você também já mencionou a sua experiência na área administrativa, que sai do ensino e vai ao encontro da realidade. Como sabemos, a atuação do docente no ensino superior vai muito além da pesquisa ou da extensão. Eu creio que, em algum momento da carreira, praticamente todos os professores vão assumir algum cargo na administração, como os de chefia e coordenação de curso.

Você falou que atuou nesses cargos administrativos na Unicamp, ao longo da sua trajetória institucional, como chefe de Departamento, coordenador do Programa de Pós-Graduação e representante docente no conselho do Programa San Tiago Dantas. Além disso, você também já atuou em organizações externas à universidade. Aqui eu estou me referindo especificamente ao Cedec, em que você teve passagens importantes que poderiam ser igualmente testemunhadas aqui. Outro destaque foi a sua participação na criação da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a despeito de você estar naquele momento mais afastado dessa interlocução.

Minha pergunta é a seguinte: como foi essa sua experiência profissional no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp? Há alguma passagem específica que você gostaria de destacar e que ainda não tenha falado aqui? E quais as suas iniciativas no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e no Departamento que você gostaria de destacar para o nosso registro?

Sebastião Velasco e Cruz: Neusa, não sei se eu vou me ater estritamente à sua pergunta. Eu vou me dirigir ao conjunto da questão, mas não a esse final, por uma razão que eu já indiquei indiretamente.

Em 2003, exatamente no mesmo momento em que nós estávamos discutindo e formando o Programa de Doutorado em Ciência Política que, na minha visão foi a minha contribuição mais importante ao nosso Departamento, nós estávamos implantando o Programa San Tiago Dantas de Relações Internacionais. Até 2007, com outros colegas do Departamento, e mesmo fora dele, acalentamos a ideia de criar uma área de Relações Internacionais na Unicamp. Nesse período, em que eu fui pela terceira vez chefe de Departamento, eu cheguei a conceber junto com o reitor da época, que era o professor Carlos Brito, a criação de uma modalidade de Relações Internacionais no IFCH. Só para deixar claro, as modalidades são as subdivisões que constituem o curso de graduação em Ciências Sociais, não um curso novo. Na Unicamp, nós temos três modalidades: Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Isso aconteceu no final de 2006, já no fim do governo Alckmin no estado, quando a administração pública paulista criou um programa de incentivo à ampliação de vagas na universidade. A ideia era essa, a criação de novos cursos e modalidades com a ampliação de verbas e suplementação orçamentária. Nessa ocasião, cheguei a conversar com o Shiguenoli Miyamoto e com o Reginaldo. O Shiguenoli estava muito envolvido nisso, porque ele era um especialista em Relações Internacionais, o que nunca foi o meu caso. Não fui um especialista e não comecei minha carreira na área de Relações Internacionais.

Esse processo de formulação da nova modalidade avançou, tendo sido aprovada no Departamento, na Congregação e foi até levada à Pró-Reitoria. Ela esteve em todas as instâncias da universidade e não foi implantada. O motivo? No ano seguinte, em 2007, o José Serra assumiu o governo do estado de São Paulo e, no lugar de incentivar, ele criou uma situação que deflagrou um movimento grevista muito intenso e prolongado. Portanto, as Relações Internacionais na Unicamp, se deixarmos de lado e não considerarmos Economia Internacional, existem na forma do Programa Interinstitucional San Tiago Dantas, que conjuga a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a própria Unicamp.

A partir da criação do San Tiago Dantas, a minha agenda de pesquisa me levou muito mais para a área de Relações Internacionais do que para as áreas do Departamento. O Álvaro sabe disso e deve, provavelmente, lembrar disso melhor que eu – o Andrei também –, da existência de Relações Internacionais como disciplina na graduação. O Shiguenoli sempre deu esse curso e, depois, ele foi substituído de forma mais ou menos precária. Relações Internacionais, Estudos Internacionais, como eu preferia, era algo do San Tiago Dantas. A conexão se manteve porque, por muito tempo, o San Tiago Dantas existiu somente como um Programa de mestrado. Para as teses de doutorado, assim, ex-alunos do San Tiago Dantas ingressavam no Programa de Ciência Política, desenvolvendo seus respectivos temas – boa parte deles com muito êxito. Um exemplo foi o caso do Thiago Lima da Silva. O doutorado da Neusa já foi de uma outra fase.

Enfim, a minha contribuição institucional para a área e para o Programa de Doutorado em Ciência Política foi essa. Contribuí, claro, também de outras formas. Quando a Argelina saiu, ela dava um curso que era muito importante no doutorado e no Programa como um todo, que era o de Metodologia. Eu me preparei, assumi a disciplina, e curti imensamente. Mas essas são contribuições que todos os professores dão. O que faz a diferença é o papel que eu tive e fui levado a assumir na formação de um Programa de doutorado que tem a trajetória do nosso. E tem a trajetória também do San Tiago Dantas de Relações Internacionais, que é uma história linda que passo a contar brevemente na sequência.

Prof. Tullo Vigevani (Crédito: Léo Chaves)

Em janeiro de 2001, eu tinha acabado de voltar das férias quando soube que a CAPES tinha publicado um edital para a criação de Programas de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Achei interessante. Pego o telefone, falo com o Shiguenoli, falo com o Tullo [Vigevani], falo com o Reginaldo [Moraes], meus grandes interlocutores. O Shiguenoli, então, me contou que a CAPES criara uma comissão para preparar este edital e que ele tinha participado do processo. Eu disse: “vamos apresentar uma proposta”. Na época, o nosso grupo de estudos no Cedec era interinstitucional, e a chamada admitia programas interinstitucionais, mas em uma concepção já tradicional no Brasil, reunindo uma instituição bem-estabelecida e um grupo in statu nascendi que era apadrinhado por ela. Esse não era o nosso caso. Então, nós fomos conversar, com o pró-reitor de pós-graduação da época, que era o Geromel e ele achou muito estranho. Ele não tinha conhecimento da chamada e considerou desafiador fazer algo interinstitucional, considerando que já era difícil, na própria Unicamp, fazer algo que envolvesse mais de um Instituto ou cursos de diferentes faculdades. Nós não desanimamos, continuamos pensando e nos comunicando com ele.

Foi quando surgiu uma outra dificuldade. A Unicamp tinha uma proposta em elaboração para essa chamada, que vinha da Economia, e a Pró-Reitoria nos instava a nos associar aos colegas economistas para a apresentação de uma proposta da Unicamp. Tal ideia não foi possível porque eles não aceitaram integrar, em um projeto único, os colegas de outras universidades e nós não queríamos romper os nossos laços. A princípio, a Universidade participaria com duas propostas, mas acabou que a da Economia não prosperou e nós enviamos a nossa, que envolvia as três universidades e com a coordenação assumida pela Unesp. Como já adiantei, toda essa confabulação tinha como cenário o Cedec, que era um espaço neutro. Um centro que reunia docentes de várias universidades e até de fora de São Paulo, com afinidades intelectuais e mesmo políticas.

Nesse tempo, em 2003, eu fui me envolvendo cada vez mais na vida dessa entidade emblemática na história política e intelectual de São Paulo e do Brasil. Criado em 1976, o Cedec era um dos centros de resistência contra a ditadura. Eu fui me inteirando e me assimilando nessa instituição e na história dela, até o momento em que participei da diretoria. No começo de 2009, quando eu era vice-presidente, nós fomos surpreendidos por uma informação do presidente em exercício até aquele momento, o Brasílio Sallum. Ele já tinha promovido uma mudança estatutária para impedir a perpetuação no cargo, pois o Cedec tinha essa tradição. O Francisco Weffort, que criou o Cedec, ficou muitos anos no posto e depois o mesmo aconteceu com Amélia Cohn, que o substituiu. O Brasílio limitou em dois mandatos a gestão do presidente. Foi quando ele nos surpreendeu, dizendo que não cumpriria um segundo mandato, e que terminava a missão dele ali.

Nós vivemos então no Cedec uma situação crítica… Criou-se um conselho ampliado, composto por mim, Tullo e Gildo Marçal Brandão, o Tullo, que era o candidato do Brasílio, mas não aceitava a ideia de assumir a presidência do Cedec. Nós estávamos numa situação muito delicada, porque não surgia um nome. E nós estávamos começando o INCT, o INEU. Foi quando eu disse para o Tullo e depois para todo mundo: “eu não sou a pessoa mais adequada para assumir um cargo que envolve representação pública, porque eu sou meio ‘bicho do mato’, não gosto de ir a lançamento de livros e eventos sociais…, mas tenho outros atributos que me qualificam também. Se acharem bom, eu assumo a presidência do Cedec. O que eu não posso assumir como natural é que o Cedec deixe de existir por ausência de um presidente”. Nesse período, em 2009, nós estávamos começando o INCT-INEU e a perda do Cedec seria mortal, pois toda a nossa “cozinha” estava lá. Era no Cedec que nós nos encontrávamos e fazíamos os nossos seminários. O Cedec não entrou como sede do INCT, porque, pela regra do edital, a sede tinha que ser em uma universidade. Ele entrou como uma instituição entre outras, mas funcionou efetivamente como sede do INEU até a mudança da Airosa Galvão para cá (o prédio da UNESP na Praça da Sé). Para resumir a história, eu assumi a Presidência do Cedec e essa experiência foi muito interessante. Para mim, o problema, na ocasião, era a sucessão geracional que afeta todas as instituições. Depois de um certo tempo, os fundadores têm que passar o bastão para outras pessoas e tal.

Todas essas experiências foram importantes. A montagem do Programa em Ciência Política; do San Tiago Dantas, em que tive um papel muito importante na negociação toda; e a Presidência do Cedec, que não me deixou tantos frutos assim, porque foi um período menor e em uma instituição que estava vivendo uma situação crítica que se prolongou depois, mesmo com o Cícero Araújo, que me sucedeu. O resto, como foi o caso das associações, nunca foi o meu espaço de eleição.

Eu participei da criação da ABRI, porque o grupo de pesquisadores em Relações Internacionais sentia a necessidade de ter uma identidade institucional. Havia uma discussão, entre ter isto na ABCP ou criar uma associação nova. E, em um determinado momento, colegas do Rio circularam por vários centros de diferentes estados com a ideia de criar uma associação. Nós fizemos um encontro em Belo Horizonte, em 2005, que foi muito importante, porque lá foi tomada a decisão de criar a ABRI. Foi lá também, e neste mesmo ano, que o Luís Manuel Fernandes, que era o secretário-geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, nos apresentou a ideia que se converteu em projeto de um novo Programa. Em 2001, tínhamos lançado o San Tiago Dantas de Relações Internacionais, voltado para o ensino de pós-graduação. E eles ainda estavam sentindo necessidade de criar um outro capaz de incentivar a pesquisa sobre questões “de Estado”, não “de governo”, e de grande importância para a política externa do Brasil. A ideia era que esses programas surgissem das instituições de ensino com pós-graduação. Uns dois meses depois, foi constituído um comitê composto pelo Luís Manuel, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia; pelo embaixador Antonio Patriota e mais dois diplomatas, como parte do Itamaraty; e dois representantes da comunidade acadêmica, Mônica Herz, da PUC-Rio, e eu, aqui de São Paulo. Nós, então, desenhamos o edital do Programa Renato Archer.

A ideia que surgiu no San Tiago Dantas foi a de apresentar uma proposta que tivesse a virtude de ser suficientemente ampla, abrangente e flexível para acomodar qualquer docente que tivesse interesse. Equacionado o problema dessa maneira, a solução se apresentou de imediato e espontaneamente. Só existia uma possibilidade: estudar os Estados Unidos. Isso porque esse enquadramento permitia estudar o mundo. Esse projeto foi aprovado e, em 2008, o INEU se tornou uma ampliação, mas também um desdobramento dele.

Neusa Maria P. Bojikian: Apesar de você ter antecipado algumas perguntas que viriam na sequência, eu vou insistir em uma que é sobre o projeto temático Reestruturação econômica mundial e reformas liberalizantes nos países em desenvolvimento. Eu era sua orientanda na época e participei desse processo. Havia um interesse por estudar as experiências de reformas econômicas havidas nos países da periferia do sistema internacional e estruturar um projeto temático nessa dimensão, envolvendo um corpo de alunos e de alunas, além de outros pesquisadores ainda em fase de iniciação, que depois ganharam a sua própria agenda, e do saudoso Reginaldo Moraes e o Tullo Vigevani. Hoje, esse pessoal já tem uma agenda de pesquisa própria bastante madura e com estofo.

Você já mencionou que o período do seu retorno dos Estados Unidos foi muito decisivo, em que muitos projetos de pesquisa ganharam projeção ou materialidade. Isso acontece com frequência: os projetos vão sendo elaborados, assim como as ideias ali presentes, mas somente em alguns momentos decisivos elas ganham corpo. Esse projeto teve o apoio da FAPESP, o que foi muito importante e deu toda a infraestrutura, permitindo que ele servisse de base para o livro Trajetórias: capitalismo neoliberal e reformas econômicas nos países da periferia (Editora Unesp, 2007). Eu queria ouvir sobre esse projeto em específico. Qual sua avaliação dele, considerando sua passagem pelo Programa de Pós-graduação em Ciência Política?

Você já mencionou que o período do seu retorno dos Estados Unidos foi muito decisivo, em que muitos projetos de pesquisa ganharam projeção ou materialidade. Isso acontece com frequência: os projetos vão sendo elaborados, assim como as ideias ali presentes, mas somente em alguns momentos decisivos elas ganham corpo. Esse projeto teve o apoio da FAPESP, o que foi muito importante e deu toda a infraestrutura, permitindo que ele servisse de base para o livro Trajetórias: capitalismo neoliberal e reformas econômicas nos países da periferia (Editora Unesp, 2007). Eu queria ouvir sobre esse projeto em específico. Qual sua avaliação dele, considerando sua passagem pelo Programa de Pós-graduação em Ciência Política?

Sebastião Velasco e Cruz: Devo, agora, comentar algumas poucas coisas em relação a esse projeto, porque eu já o abordei anteriormente. Na realidade, ele não surgiu como projeto temático, pois eu estava ainda nos Estados Unidos quando eu o escrevi. Cheguei aqui e apresentei o projeto para o CNPq, buscando a bolsa de produtividade. Em 1999, quando aconteceu a crise cambial brasileira, a crise do Real, eu estava fora do Brasil em uma viagem de família. Como todo mundo, eu fiquei muito assustado. Naquele momento, eu estava pensando e conversando com o Reginaldo e com um outro colega que esteve lá no nosso Departamento durante um ano, o Ary Minella, amadurecendo juntos a ideia de apresentarmos um projeto temático para a FAPESP. Foi quando eu disse: “na situação de incerteza que estamos vivendo, não tem condição…. Não sei o que vai acontecer com a economia brasileira…. Um projeto temático não dá, não é para o momento”.

Mas, eu tinha que renovar o meu pedido de bolsa para o CNPq. Aí reli o projeto, e quando fiz isso, eu percebi que ele tinha toda a estrutura de um projeto temático, com diversidade e eixos temáticos. Conversei com os colegas e os amigos, como o Tullo e o Eduardo Kugelmas, outro saudoso interlocutor dessa época, que era uma pessoa importante no Cedec. Eles leram e entenderam que poderia dar certo. Apresentamos, então, dessa maneira. Os três mencionados, o Tullo, o Reginaldo e o Eduardo Kugelmas, eram os pesquisadores principais da proposta. Isso foi de 1999 para 2000. O projeto foi implementado a partir de 2001.

Essa foi uma experiência muito rica. Não foi a minha primeira na coordenação e direção de um projeto coletivo, porque no IUPERJ eu já tinha feito isso. Porém, naquela ocasião, elas eram pesquisas pequenas contratadas e com equipes reduzidas. Enquanto projeto intelectualmente ambicioso e com um corpo maior de pesquisadores, esse foi o primeiro. Como você disse, é uma alegria olhar para trás e ver como ele frutificou.

Profª Neusa Maria Bojikian (Fonte: Unicamp)

Neusa Maria P. Bojikian: Pego agora um gancho nessa dimensão da sua experiência diante de projetos grandes, ambiciosos e muito realistas. Considerando isso que você trouxe ao longo de sua fala, você poderia falar um pouco mais sobre o contexto de formulação da proposta que deu vida ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos? Você já mencionou isso, inclusive comentando a gestão do professor Tullo, mas gostaríamos de saber da sua atuação nesse contexto, no que conhecemos como a segunda fase do INCT, e explorasse esse processo desde o início. Aproveito, ainda, para emendar em uma outra pergunta: diante de todos esses anos de implementação do INCT, dos quais eu acompanho de perto todos os desafios, qual a sua avaliação do projeto em relação às perspectivas iniciais quando da sua formulação?

Sebastião Velasco e Cruz: A minha avaliação é muito positiva, e essa percepção não é somente minha. O projeto tem sido continuamente muito bem avaliado pelas agências e pelos assessores que elas mobilizam para fazer a avaliação. Indiretamente, eu mencionei como o Programa de doutorado de Ciência Política ganhou muito com o INCT-INEU, e isso é dito publicamente pelas pessoas que responderam ao longo do tempo pelo PPGCP. Sobre as circunstâncias, posso dar uma ou outra pitada adicional, o essencial está contado.

Nós formulamos um projeto para o Renato Archer que tinha exatamente esse foco e esse objeto, o título era Os Estados Unidos e o impacto de suas políticas na reconfiguração do sistema internacional ou O impacto das políticas dos Estados Unidos na reconfiguração do sistema internacional. Esse deslocamento de Estados Unidos para as políticas dos Estados Unidos foi refletido e pensado. É impossível fazer um projeto de pesquisa sobre um objeto inexaurível, como uma sociedade. Porém, se há um deslocamento para as suas políticas e como elas impactam, já é meio caminho andado.

O projeto foi marcado por uma série de coincidências. Em 2004, eu participei de um projeto no Instituto de Estudos Avançados, contratado para coordenar um módulo de uma pesquisa prospectiva, o Brasil 3 Tempos. Uma parte da pesquisa consistia no que eles chamavam de análise retrospectiva. Com isso, tive que escrever um texto sobre as transformações do sistema internacional no pós-Guerra Fria. Depois, a pesquisa seguiu com trabalhos de outros tipos, como entrevistas. Desse modo, quando nós escolhemos fazer um projeto sobre as políticas dos Estados Unidos, parte do material já existia. Claro que o esforço foi ampliado na definição das áreas de pesquisa e montagem. De novo, o Reginaldo foi muito importante na conformação desse processo, mas menos no projeto de pesquisa Estados Unidos no INCT.

Quando surgiu o edital do INCT, nós fomos apanhados de surpresa, pois faltavam somente dez dias para encerrar o prazo. Contudo, como já tínhamos o projeto Renato Archer, parte do caminho estava percorrido. Nós conseguimos o feito de, em pouco mais de uma semana, montar o pacote todo e enviar. Nós tivemos que acrescentar uma parte de ensino, outra de divulgação e difusão de conhecimento na sociedade e ainda traduzir tudo para o inglês. Tudo foi feito em tempo recorde. Essas foram as nossas condições. Em resumo, não foi uma coisa que surgiu do nada. Foi como um estuário que recebeu as águas que foram confluindo de vários rios e foram formando um novo rio, não propriamente um Amazonas, mas algo volumoso.

O próprio projeto que você mencionou, das trajetórias, tem tudo a ver. Na minha visão, o projeto Renato Archer, assim como esse no Instituto de Estudos Avançados, pelo menos no que me diz respeito, não teria se desenvolvido dessa forma se não tivesse por trás uma pesquisa em andamento. Um projeto coletivo que envolvia muita gente e um conjunto de temas bastante diversificado. A vida é um pouco assim. ![]()

* Tatiana Teixeira é editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU). Contato: tatianat19@hotmail.com.

** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.

Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.

Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.

Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.

Somos um observatório de pesquisa sobre os EUA,

com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.