Setor de Defesa dos EUA e a lacuna racial presente há mais de 150 anos

Spc. Shykeen McClellan, um soldado do 5º Esquadrão, 73º Regimento do Calvário, 3ª Brigada de Combate, 82ª Divisão Aerotransportada, recebe treinamento de novos equipamentos (NET) durante o teste operacional aerotransportado da Família de Armas Sights-Individual (FWS-I), em 6 abr. 2018 (Crédito: Chris O’Leary, Diretoria de Testes Aerotransportados e de Operações Especiais, Comando de Testes Operacionais do Exército dos EUA)

Série pelo Black History Month

Por Yasmim Abril M. Reis* [Informe OPEU]

O racismo estrutural na sociedade estadunidense não é algo novo. Em outras palavras, o racismo existente nos Estados Unidos não se restringe ao campo da desigualdade econômica, sendo, portanto, transbordado para os diferentes setores da sociedade. Em vista disso, quando observado o campo das Forças Armadas do país, bem como temas ligados à raça e à política externa, é possível constatar, de uma perspectiva histórica, que a segregação racial também se faz presente nesse âmbito.

É pertinente destacar a formação histórica dos Estados Unidos, sobretudo, o caso da Guerra Civil (1861-1865), para compreensão das questões raciais no campo das relações internacionais do país. Visto isso, sublinha-se que o país é oriundo de uma “biformação” territorial, uma vez que havia a divisão política e econômica entre os estados do norte e do sul. Os estados do norte eram vistos como desenvolvidos economicamente e contra a escravidão, enquanto os estados do sul eram considerados escravocratas e racistas. Cabe aqui uma observação sobre as ponderações históricas dos estados do norte: mesmo contrários à escravidão, utilizavam-se dessa mão de obra para o desenvolvimento econômico da região, o que já demonstra um mito sobre o combate à segregação racial.

(Arquivo) Arlington, Virgínia. Banda da 107ª Infantaria Colorida dos EUA no Forte Corcoran, 1865 (Fonte: Library of Congress)

(Arquivo) Arlington, Virgínia. Banda da 107ª Infantaria Colorida dos EUA no Forte Corcoran, 1865 (Fonte: Library of Congress)

Além disso, sublinha-se que, após a Guerra Civil, muitos afro-americanos identificaram o alistamento militar como uma forma de romper o preconceito e melhorar sua condição de trabalho. Como relata o historiador Vitor Izecksohn, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHIS/UFRJ), na pesquisa “O recrutamento de negros nas tropas da União durante a Guerra Civil Americana”, “muitos afro-americanos reconheceram as oportunidades oferecidas pela guerra, a despeito do preconceito e das condições de serviço. A guerra forneceu uma plataforma valiosa para combater décadas de preconceito racial, elevando novas expectativas, oportunidades e uma consciência entre os negros do Norte e do Sul que serviram nas fileiras do exército da União”.

Ademais, enfatiza-se aqui que o contraste do alistamento nos EUA desde o século XIX foi um importante ponto para o início das reformas sociais promovidas no Sul, visto que os soldados negros conseguiram, por meio desse processo, a reparação ao que se referia a igualdade de salários e das pensões militares.

Do ponto de vista da política doméstica dos EUA no que tange ao tema das Forças Armadas, o fim da segregação racial dentro das Forças Militares nos EUA aconteceu tempo depois da Guerra Fria. O decreto Executivo que findou a segregação racial no âmbito das patentes militares foi assinado em 1948 pelo então presidente Harry S. Truman (1945-1953), apesar de a estrutura racista ainda perdurar na sociedade norte-americana nos anos subsequentes. Para mais, a primeira tropa de Fuzileiros Navais negros foi incorporada às fileiras dos Marines somente em 1943, sendo treinados no Campo Montford Point em Jacksonville, na Carolina do Norte.

Em consonância com o mencionado acima, para os pesquisadores Naima Geen-Riley e Andrew Leber, “historicamente, o campo das relações internacionais não demonstrou muito interesse em estudar como as divisões raciais moldam as atitudes em relação à guerra”. Com isso, a temática foi por muito tempo negligenciada nos debates, devido ao não interesse da área em estudar essa dinâmica.

Pesquisador Christopher Shell (Fonte: LinkedIn)

Com os avanços das teorias das Relações Internacionais após a década de 1990, a temática foi incorporada aos estudos de gênero e raça dentro desse escopo, apesar de ainda serem poucas as análises da relação entre a população negra e a população branca no envio de vidas para a guerra. Em relatório publicado em 2023, o historiador Christopher Shell, do think tank americano Carnegie Endowment for International Peace, afirma que “há uma crescente apreciação entre os estudiosos de Relações Internacionais dos temas ligados à raça e à política externa”.

Do ponto de vista histórico, havia, por um lado, uma maior participação e envio para guerras da população negra do que da população branca, dado que a população negra buscava no alistamento militar uma forma de ascensão socioeconômica. Aqui, nota-se que, para além da ascensão do ponto de vista econômico, a mudança também se constituía como social, já que se tornar um veterano de guerra tirava esse indivíduo da estrutura racial invisível, colocando-o em uma posição de destaque dentro da nação. Por outro, do ponto de vista político estadunidense, fruto de uma visão racista, esse alistamento da população negra era uma forma de poupar a vida da população branca nos campos de batalha no exterior.

Na prática, porém, a realidade socioeconômica dos soldados negros não se alterava no retorno da guerra, já que a mentalidade da segregação racial persistia na sociedade estadunidense. Em sua matéria para a coletânea sobre o retorno da Guerra produzida pelo jornal The new York Times, o jornalista Alexis Clarck enfatizou que “os soldados negros que voltavam da guerra encontraram as mesmas mazelas socioeconômicas e de violência racista que enfrentavam antes. Apesar de seus sacrifícios no exterior, eles ainda lutavam para serem contratados para empregos bem remunerados, enfrentavam segregação e sofriam brutalidade direcionada”. Desse modo, identifica-se que o reconhecimento dos veteranos negros era uma questão a ser tratada na sociedade dos Estados Unidos ainda no fim da Guerra Fria.

Apesar dos avanços nesse debate nas últimas décadas, ainda é preciso lembrar da existência dessa lacuna no que se refere à política externa e de defesa dos Estados Unidos.

2024 e ainda precisamos falar dessa lacuna racial no exercício militar

Ao longo dos últimos anos, “o establishment da política externa dos EUA se tornou mais atento às questões raciais. O Departamento de Estado expandiu os programas de bolsas de estudo para diversificar o corpo diplomático e, em 2022, o departamento nomeou uma diplomata líder, Desirée Cormier Smith, como sua primeira representante especial para equidade racial e justiça”, de acordo com os pesquisadores Naima Geen-Riley e Andrew Leber em seu trabalho intitulado “The race gap that shapes American views of war”.

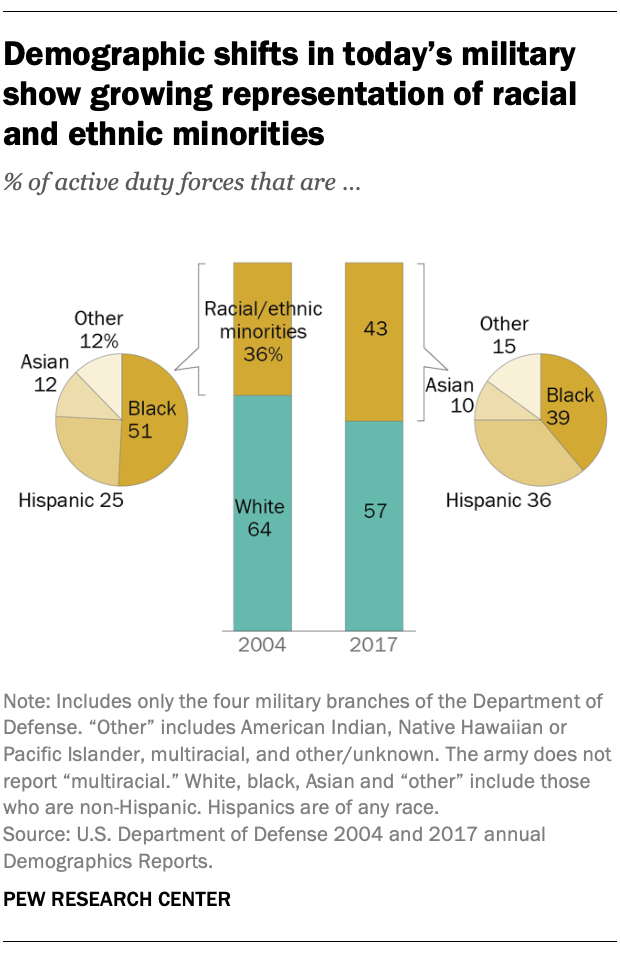

Dessa forma, nos últimos anos “o percentual de minorias raciais e étnicas nas Forças Armadas tem crescido constantemente nas últimas décadas”, segundo uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center sobre a mudança do perfil das Forças Armadas nos EUA. A mesma pesquisa mostra, no entanto, que, em 2017, houve uma mudança significativa no perfil étnico-social nas Forças Armadas: “em 2017, o percentual de militares em serviço ativo que eram brancos não-hispânicos tinha caído, enquanto as minorias raciais e étnicas representavam 43% – e, dentro desse grupo, os negros caíram de 51% em 2004, para 39%, em 2017, tal como o percentual de hispânicos aumentou de 25% para 36%”. O gráfico abaixo ilustra essa modificação:

Gráfico 1– A mudança do perfil étnico-racial nas forças armadas dos EUA (2004-2017)

O caso de ascensão do primeiro negro a ocupar o cargo de secretário de Estado mais conhecido na área foi do general Colin Powell. Falecido em 2021, seu nome é lembrado como um marco na história militar dos EUA em diferentes aspectos. O general Colin foi um oficial do Exército altamente condecorado que serviu no Vietnã e foi primeiro general negro a alcançar o cargo de secretário de Estado em 2000 durante o governo do então presidente George W. Bush (2001-2009). Dessa gestão republicana, carregou uma mancha em seu legado, da qual viria a se arrepender, profundamente, anos depois: seu comparecimento e discurso no Conselho de Segurança da ONU, em 5 de fevereiro de 2003 (foto abaixo), para tentar convencer a comunidade internacional de que o iraquiano Saddam Hussein desenvolvia armas de destruição em massa. Esses armamentos nunca foram encontrados.

(Arquivo) Na ONU, Colin Powell segura um modelo de frasco de antrax, enquanto argumenta que o Iraque provavelmente possuía armas de destruição em massa (Fonte: Wikipedia)

(Arquivo) Na ONU, Colin Powell segura um modelo de frasco de antrax, enquanto argumenta que o Iraque provavelmente possuía armas de destruição em massa (Fonte: Wikipedia)

Diferentemente do que o senso comum tenha percebido, o governo Barack Obama (2009-2017) não trabalhou com ênfase nessa agenda de importância significativa para o combate ao racismo estrutural nos EUA. Com efeito, o primeiro secretário de defesa negro foi nomeado pelo atual presidente Joe Biden, que escolheu o general Lloyd Austin para ser o primeiro homem negro a comandar o Pentágono em mais de 150 anos nos EUA.

Ainda que, nos dias de hoje, haja maior promoção de inserção de diferentes grupos étnicos-raciais e de gênero no setor de Defesa, trata-se de uma área pouco explorada no que tange à lacuna racial e ao uso da força militar estadunidense em sua atuação em política externa. Dessa forma, por último, considera-se que “reconhecer a lacuna racial persistente no apoio à guerra pode abrir a porta para um engajamento significativo com líderes intelectuais negros, veteranos e ativistas sobre como lidar com suas preocupações”. Conclui-se que é necessário criar e disseminar mais esse debate dentro da própria sociedade dos Estados Unidos, com a finalidade de diminuir essa lacuna que perdura há mais de um século.

* Yasmim Abril M. Reis é doutoranda em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP), mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra (PPGSID/ESG), pesquisadora colaboradora no OPEU e vice-líder e assistente de pesquisa voluntária no Laboratório de Simulações e Cenários na linha de pesquisa de Biodefesa e Segurança Alimentar (LSC/EGN). Contato: reisabril@gmail.com.

** Primeira revisão: Simone Gondim. Contato: simone.gondim.jornalista@gmail.com. Segunda revisão e edição final: Tatiana Teixeira. Primeira versão recebida em 26 fev. 2024. Este Informe OPEU não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.

*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.

Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.

Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.

Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.

Somos um observatório de pesquisa sobre os Estados Unidos,

com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.