Um balanço da Política Externa de Donald Trump

Por Angelo Raphael Mattos*

A política externa de Donald Trump tem-se caracterizado pela revisão da ordem liberal internacional vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e pelo recrudescimento de medidas nacionalistas. Embora a inserção internacional dos EUA tenha, evidentemente, configurado-se como instrumento de maximização dos interesses domésticos do país, na presente conjuntura, por meio de uma postura pragmática e confrontacionista, o governo Trump privilegia iniciativas bilaterais e regionais em detrimento do multilateralismo.

Também vem revendo vários acordos internacionais costurados por seus antecessores, na tentativa de estreitar a margem de barganha de seus interlocutores em diferentes áreas. Tal postura se depara, no entanto, com constrangimentos domésticos e com forças internacionais do jogo político.

Ainda que os Estados Unidos tenham, ao longo de sua história, alternado momentos de maior e de menor predominância de posturas mais voltadas para o âmbito doméstico, o momento atual requer da política externa de Donald Trump seu maior engajamento em questões de política internacional.

Suas medidas têm contribuído para o recrudescimento do protecionismo no comércio entre os países, em meio aos já baixos índices de crescimento da economia global, agora agravados pela pandemia da COVID-19. Ao privilegiar medidas unilaterais, principalmente em comércio, segurança e defesa, Trump enfraquece o multilateralismo. E, mesmo em tratativas bilaterais, o presidente americano se mostra pouco flexível, quando se refere a questões de política externa que não ofereçam, aparentemente, benefícios imediatos aos EUA.

Partindo da visão de um jogo de soma zero nas relações internacionais, presente em seu slogan de campanha America First, Trump tem feito uso não apenas da negociação como ferramenta política tradicional, como também tem intensificado a utilização de instrumentos de política econômica, com o intuito de recuperar postos de trabalho nos EUA e reverter o déficit comercial de alguns setores específicos da economia.

Como se verá, essa dinâmica trumpista resultou na guerra comercial com a China, na revisão do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês) e na aplicação de taxas e sanções a outros países, como forma de pressão externa e de, ao mesmo tempo, demonstrar apreço às expectativas de sua base doméstica. E, é bom lembrar, estamos em ano eleitoral nos EUA.

Abaixo, apresentamos um balanço da política externa trumpiana até o momento atual:

Política comercial: China e México

A revisão do NAFTA já havia sido cogitada por Barack Obama e sua então secretária de Estado, Hillary Clinton, mas foi com Donald Trump que de fato ocorreu. O acordo trilateral de livre-comércio da América do Norte era considerado pelo republicano como “o pior acordo da história dos EUA”. Os dois principais motivos alegados pela Casa Branca para ter iniciado a renegociação do NAFTA foram o déficit recorrente na balança comercial com ambos os parceiros, em especial com o México, e a necessidade de recompor postos de empregos perdidos para o vizinho do sul, sobretudo, no setor automotivo.

Apesar do cenário deficitário, o comércio dos EUA com o México cresceu quase oito vezes desde a entrada do acordo em vigor, em janeiro de 1994. Nesse período, o valor total das exportações estadunidenses para o México saltou de US$ 33,2 milhões para US$ 242,9 milhões anuais, segundo dados do Departamento de Comércio estadunidense.

Após sete rodadas de renegociação, o NAFTA deu lugar ao United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), que procurou acomodar os interesses dos Estados Unidos em áreas como propriedade intelectual e regras de origem. Já a diplomacia canadense obteve o ganho de manter o conteúdo do capítulo 19 no novo tratado, o qual permite que Canadá e México possam recorrer de decisões oriundas de agências e tribunais dos EUA, em casos de controvérsias.

A ratificação do USMCA se deu primeiro pelo governo mexicano, seguida dos EUA, onde houve ampla convergência tanto na Câmara quanto no Senado em torno de sua aprovação. O acordo também inova com a chamada cláusula sunset, que dispõe que o USMCA pode ser revisto pelos Estados-Partes a cada seis anos.

Na esteira dessa empreitada nacionalista, Donald Trump iniciou uma guerra comercial com a China, por meio da majoração de taxas aos produtos chineses, em especial do aço e do alumínio. Pequim retaliou, respondendo com o aumento da taxação aos produtos importados dos EUA. A reação chinesa impactou setores importantes da economia norte-americana, como a agricultura.

Figura 1

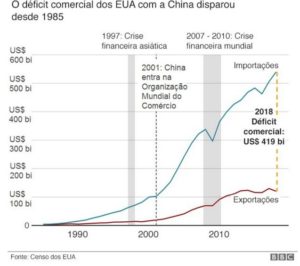

Assim como na renegociação do NAFTA, na relação comercial com a China, Trump afirma estar buscando estimular a indústria nacional, por meio do encarecimento dos produtos chineses; gerar mais postos de trabalho internamente, com o aumento do consumo de produtos domésticos; e mitigar o acentuado déficit na balança comercial com o país asiático. Hoje, a China é amplamente superavitária nessa relação, o que tem incomodado os EUA. O gráfico da BBC (figura 1) mostra a evolução rápida desse déficit desde a década de 1980.

Além da diminuição do valor bruto do comércio entre os dois países e do impacto disso no crescimento do comércio global, um dos principais efeitos indesejados nessa escalada de sobretaxas é o arrefecimento dos investimentos chineses nos EUA. Segundo o American Enterprise Institute (AEI), houve uma queda de quase 20% entre 2016 e 2019. Enquanto isso, apesar do recente esboço de negociação para pôr fim à guerra comercial, as hostilidades migraram para o campo da atual crise sanitária.

Depois de endereçar vários ataques à Organização Mundial da Saúde (OMS) em seus pronunciamentos recentes, afirmando que a agência está a serviço dos interesses do país comandado por Xi Jinping, Trump retirou os EUA, em 29 de maio, da principal organização internacional em matéria de saúde. Ele alega que a instituição ignorou os pedidos de mudanças feitos pelos Estados Unidos. Em resposta às primeiras críticas do republicano no âmbito da pandemia, Pequim já havia denunciado que Donald Trump estava se esquivando de suas obrigações nesta crise de saúde global e calculando mal suas estratégias. Com efeito, as eleições presidenciais de novembro nos EUA trazem ainda mais incertezas quanto ao encaminhamento desse confronto retórico e comercial entre as duas potências.

América do Sul

Na América do sul, a política externa de Donald Trump se volta, sobretudo, para a Venezuela. Em 2018, em visita ao Brasil, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, pediu que o governo brasileiro trabalhasse em favor do restabelecimento da democracia na Venezuela, além de ter discutido o uso da base de Alcântara, no Maranhão, por parte dos EUA. Na ocasião, o governo Michel Temer afirmou que o Brasil já discutia a questão da Venezuela em fóruns multilaterais, conforme a tradição diplomática brasileira em situações dessa natureza.

Quase dois anos depois da visita de Pence à região, os EUA têm posicionado sua Marinha em áreas próximas à Venezuela. Washington diz se tratar de uma movimentação dentro dos padrões normais já previstos para a região do Caribe, dando a entender que os EUA não teriam interesse em se envolver em mais um conflito internacional. Esta é, porém, a maior operação já realizada desde 1989, quando os americanos invadiram o Panamá e depuseram o general Manuel Noriega.

Quanto às relações Brasil-EUA, o governo de Donald Trump tem demonstrado um apoio muito mais retórico do que efetivo às demandas internacionais brasileiras, com parcos efeitos práticos até o momento.

Recentemente, os EUA oficializaram seu apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O presidente Jair Bolsonaro trata do assunto como uma grande conquista de sua gestão, apontando que tal ingresso vai conferir maior segurança jurídica às práticas comerciais e financeiras do país e resultará em mais investimentos externos no Brasil. Inicialmente, contudo, ainda na Argentina de Mauricio Macri, antes da vitória da chapa Alberto Fernández e Cristina Kirchner, os EUA de Trump chegaram a considerar dar preferência para Buenos Aires em sua indicação de apoio.

No momento atual da relação Brasil-EUA, além de retomar as discussões sobre o uso de Alcântara para o lançamento de foguetes, o que ainda enfrenta resistência de parte do Congresso brasileiro, o comércio é chave no relacionamento entre os dois países. Em 2019, os EUA ocuparam a posição de número dois em exportações do Brasil, em face da crise econômica argentina. A balança comercial entre Brasil e EUA varia muito para os dois lados, o que implica a alternância de períodos de déficits e de superávits.

O Brasil exporta, principalmente, óleos brutos de petróleo, aviões e produtos semimanufaturados de ferro e aço. Foi daí que surgiram as ameaças de Trump de sobretaxar as exportações brasileiras em 25% sobre o aço, e em 10%, sobre o alumínio, o mesmo valendo para outros países. Depois de Brasília negociar, Washington recuou em relação à medida. Pouco tempo depois, no entanto, Trump voltou a considerar sobretaxar tanto o Brasil quanto a Argentina, alegando que ambos estavam desvalorizando suas moedas para baratearem suas exportações – o que, enfim, não ocorreu. Também no campo do comércio, a forte barreira imposta ao açúcar brasileiro, cuja importação por parte dos EUA não pode ultrapassar 150 mil toneladas por ano, ainda deve ser pauta de várias rodadas de negociações futuras.

No campo político, no contexto da pandemia do novo coronavírus, depois de Trump ter considerado restringir o número de voos procedentes do Brasil, Robert O’Brien, assessor do presidente, confirmou, no final de maio, que está proibida a entrada de brasileiros nos EUA, assim como de estrangeiros que tenham passado recentemente pelo país sul-americano. Segundo O’Brien, os EUA esperam que essa medida “seja temporária, mas, diante da situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”. O fluxo comercial entre os dois países não deve ser afetado.

Ainda no contexto da pandemia, Trump também mencionou ajudar o Brasil com respiradores. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, os EUA doarão mil respiradores ao país. A embaixada estadunidense em Brasília também comunicou, por meio do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a chegada de US$ 3 milhões para contribuir com os esforços brasileiros no combate à COVID-19. Nesse caso, o montante não seria destinado à compra de respiradores, mas para melhorar o sistema de rastreamento e de controle de casos no Brasil.

Oriente Médio

Ao lado da postura revisionista dos acordos de comércio, o governo Trump deu início à retirada das tropas norte-americanas de conflitos que se prolongaram demasiado no tempo – caso de Afeganistão e Síria. Desde sua chegada ao território afegão, logo após os ataques do 11 de Setembro, os EUA têm enfrentado um conflito bastante complexo, em uma área que há décadas tem lidado com forças estrangeiras, como as invasões britânica e russa (então União Soviética), nos séculos XIX e XX.

Particularmente no contexto de hoje, o ator institucionalizado – Estado – endossa um conflito que ocorre, na verdade, entre grupos domésticos e facções políticas internas. Somente nesse combate, os EUA já gastaram cerca de US$ 1 trilhão em quase duas décadas, em um cenário de muitas perdas humanas. Após o recente acordo de retirada gradual das tropas estadunidenses do Afeganistão, ainda permanecem lá outros 8.500 soldados de 37 países. Esse efetivo integra a missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para equipar e treinar combatentes afegãos.

No que se refere à Síria, os EUA estiveram mais diretamente envolvidos no conflito entre 2014 e 2019. No final do ano passado, o governo Trump ordenou a retirada de grande parte das tropas do norte do país. A medida foi bastante criticada, por deixar os curdos – então aliados dos EUA nas chamadas Forças Democráticas Sírias (FDS) no combate à ofensiva do presidente Bashar al-Assad, que tem a Rússia como seu principal aliado e importante peso nessa complexa balança de poder na região – vulneráveis às forças turcas de Recep Tayyip Erdogan. Mesmo tendo recebido uma ligação de Trump, o presidente turco não poupou os curdos da região que faz fronteira com o sul de seu país.

Mais uma vez, a decisão de Trump responde a uma promessa de campanha feita por ele, quando afirmou que retiraria os EUA de “todas as guerras intermináveis”. Com efeito, as coalizões do cenário de conflito sírio possibilitam visualizar o equilíbrio de poder existente na região e que extrapola essa guerra. De um lado, estão os EUA, que têm como aliados na região principalmente Israel – vale lembrar a transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém em 2018 como um importante sinalizador dessa relação preferencial – e Arábia Saudita. De outro, o governo sírio, a Rússia e o Irã.

Ainda em 2018, Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear firmado com o Irã e com outros quatro países, o chamado P5+1, e voltou a aplicar sanções contra Teerã. O acordo de 2015 permitia ao Irã desenvolver seu programa nuclear para fins comerciais, médicos e industriais. Para tanto, o país poderia enriquecer urânio a 3,67%, bem abaixo dos 90% necessários para a produção de armamento nuclear. O Irã também se comprometeu a reduzir suas reservas de urânio em 98% por 15 anos, entre outras medidas.

Nesse contexto, as tensões entre EUA e Irã atingiram o ponto máximo quando Washington afirmou que Teerã estava estimulando ataques aos soldados norte-americanos no Iraque e à embaixada dos EUA em Bagdá e, principalmente, quando o Pentágono bombardeou o aeroporto de Bagdá, matando o poderoso general iraniano Qassem Soleimani. Como resposta, Teerã atacou com foguetes duas bases militares no Iraque, que abrigavam soldados norte-americanos.

Como explica Reginaldo Nasser em artigo no OPEU, quaisquer que tenham sido as motivações para esse ataque em Bagdá, que resultou na morte do general iraniano, elas têm relação com as eleições de novembro nos EUA, visto que o episódio destaca a preocupação de Trump com assuntos de segurança e defesa, e com “uma nova etapa nas relações entre Irã e EUA, […] uma redefinição do quadro geopolítico de todo Oriente Médio”.

Em meio ao acirramento das tensões internacionais, recentemente, o Senado norte-americano aprovou uma resolução bipartidária, que já havia passado pela Câmara, que tinha por objetivo revisar o alcance do poder de guerra do presidente. Trump vetou a resolução, considerando-a “muito ofensiva e como sendo parte de uma estratégia dos democratas para vencer a eleição de novembro”.

Não é a primeira vez que o Capitólio tenta impor limites à ação do Executivo nos assuntos de guerra. Na esteira do final da Guerra do Vietnã (1955-1975), o Congresso norte-americano aprovou a resolução sobre os poderes de guerra, a qual, após sofrer diversas mudanças que lhe tiraram a força original, limitava a duração do envolvimento dos EUA em hostilidades, ou em situações belicosas.

De acordo com essa resolução, o presidente deveria enviar ao Congresso, em até 48 horas, um relatório sobre o caso, descrevendo a ação militar e possíveis motivações, e fazendo cessar o envolvimento norte-americano nas hostilidades em até 60 dias após a submissão do relatório. Além disso, como relatam Clarita Maia e Susan Cesar no artigo “A diplomacia congressual: análise comparativa do papel dos Legislativos brasileiro e norte-americano na formulação da política externa” (2004), o presidente deveria consultar e prestar informações ao Congresso durante todo conflito, no caso de não cessar.

Embora a resolução sobre os poderes de guerra não tenha obtido sucesso, ela é uma das mais relevantes da história política norte-americana, porque evidencia o claro embate entre Legislativo e Executivo, como consequência da decisão unilateral do presidente Richard Nixon (1969-1974) de invadir o Camboja. Uma das principais razões de seu insucesso é que a resolução foi considerada inconstitucional por adentrar demasiadamente a esfera de poder do Executivo. Tal episódio, contudo, não inibiu o ativismo congressual nessa matéria. Em 1974, acrescentam Clarita e Susan, quando da invasão turca ao Chipre, o Legislativo cessou, de imediato, a assistência militar que endereçava aos turcos e, no ano seguinte, barrou as tentativas do presidente de intervir na guerra civil angolana. O recente caso do Irã é o mais novo exemplo da tentativa de reduzir a marcha das decisões do Executivo em assuntos belicosos.

Rússia

Ainda no campo da segurança, embora o presidente Donald Trump tenha anunciado a retirada de tropas dos conflitos que já duram anos, os EUA estão optando, em certa medida, pela influência indireta por meio de outros atores da região – a chamada terceirização da guerra – e pelo reforço bélico como forma de dissuasão. No campo diplomático, depois de uma negociação frustrada com a Coreia do Norte em 2019, sobre a questão nuclear, a Casa Branca tem revisado acordos na área da segurança internacional. Em especial, os EUA têm questionado a Rússia quanto ao cumprimento das normas no campo nuclear.

Depois de anos de acusações mútuas de não cumprimento do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF, na sigla em inglês), Moscou e Washington puseram fim a um dos tratados mais importantes que encaminharam a Guerra Fria para seu desfecho. Além disso, os EUA anunciaram sua intenção de denunciar, ainda em 2020, o Tratado Open Skies, assinado em 2002 e ratificado por 35 países. Este acordo prevê a verificação entre os pares de movimentações militares, bem como medidas de controle de armamentos por meio de voos nos espaços aéreos dos Estados-Partes.

Com isso, o governo de Donald Trump já soma a retirada dos EUA – ou a possibilidade de denúncia – de três acordos internacionais na área de segurança: Irã, INF e Open Skies. Isso em um contexto, no qual a administração Trump tem retomado as discussões domésticas sobre um possível teste nuclear, o que não ocorre desde 1992.

***

Desse modo, as diretrizes principais da política externa de Trump têm tido por base a busca de uma conformação conjuntural adequada à revisão das estruturas do sistema internacional, o que tem enfraquecido o multilateralismo. Do ponto de vista doméstico, cabe observar em que medida essa postura, na ainda acentuada polarização presente nos EUA e no cenário econômico atual, pode (ou não) se reverter em capital político no contexto da tentativa do republicano de permanecer na Casa Branca.

* Angelo Raphael Mattos é doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU), com apoio CAPES.