Eleições nos EUA: voto e resistência nativa-americana

Olhar para a histórica estrutura colonial dos EUA nos ajuda a compreender a importância da eleição das primeiras mulheres nativas no país

por Bruno Huberman

As eleições de meio nos EUA viram alguns importantes estreantes serem eleitos, que ampliarão a diversidade na política norte-americana. Pelos próximos anos, os EUA terão um número recorde de representantes negros, nativos, latinos, LGBTs, muçulmanos e jovens.

No Colorado, Jared Polis será o primeiro homem abertamente gay a governar um estado. Alexandra Ocasio-Cortez, uma ativista de 29 anos de NY, foi a mais jovem deputada já eleita no país. As refugiadas Rashida Tlaib, uma palestina-americana de Michigan, e Ilhan Omar, uma somali-americana de Minessota, serão as primeiras mulheres muçulmanas no Congresso.

No entanto, as vitórias mais representativas desse pleito possivelmente sejam a das nativas Sharice Davids e Deb Haaland, as primeiras mulheres indígenas eleitas para o Congresso. “O Congresso nunca ouviu uma voz como a minha”, observou Haaland, eleita pelo Novo México.

A sua eleição não é apenas importante pela formação de uma representatividade institucional de uma parcela da população americana historicamente excluída, mas uma sinalização de mudança nas formas de resistência nativa ao colonialismo por povoamento norte-americano.

Sharice Davids, eleita deputada pelo Kansas

Colonialismo por povoamento e a “eliminação” dos nativos nos EUA

A relevância da vitória das mulheres indígenas é melhor compreendida se olharmos para como estruturalmente o passado colonial dos EUA ainda condiciona o presente da população nativa do país.

Nas últimas duas décadas, os estudos de colonialismo por povoamento (settler colonial studies) tem resgatado esse conceito como uma forma de compreender historicamente e contemporaneamente as nações formadas por processos de colonialismo por povoamento, como os EUA, o Canadá, a África do Sul, a Austrália, o Brasil e Israel. Esse campo de estudos tem se mostrado relevante por apontar um conjunto de características próprias do colonialismo por povoamento que o diferem de outras formas coloniais.

Enquanto o colonialismo é de forma geral marcado pela exploração do trabalho da população nativa, como visto por exemplo nas ocupações coloniais britânicas da Índia e da Nigéria, o colonialismo por povoamento é estruturado por uma lógica de “eliminação”, que não significa apenas um apagamento físico dos nativos, mas também cultural e social.

Nesses contextos, os colonos almejam construir um novo país no lugar da nação indígena e, em última instância, tornarem-se os novos nativos da terra. Logo, a mera existência do nativo — tanto física como simbólica — significa uma ameaça a esse objetivo. Se por um lado os indígenas sempre representarão a possibilidade de reinvindicação da terra que lhe foi expropriada, por outro manterão existente o nexo dialético colono-nativo. Portanto, apenas com a “eliminação” do nativo original que o colono poderá se transformar no “novo nativo”.

Outra lógica informadora do colonialismo por povoamento é a da expansão, que constitui uma situação de ampliação permanente de “fronteira” por meios violentos de desapropriação contra as comunidades nativas, mesmo em situações “pós-coloniais” — é importante lembrar que a “conquista” do Meio-Oeste norte-americano ocorreu principalmente por meio da guerra contra os nativos.

Legitimando essas lógicas de “eliminação” e expansão estão representações dos nativos enquanto bárbaros e selvagens e de suas terras enquanto vazias e improdutivas — terra nullius —, ao passo que os colonos são retratados enquanto “pioneiros” imbuídos de um destino “excepcional” e da “divina providência”.

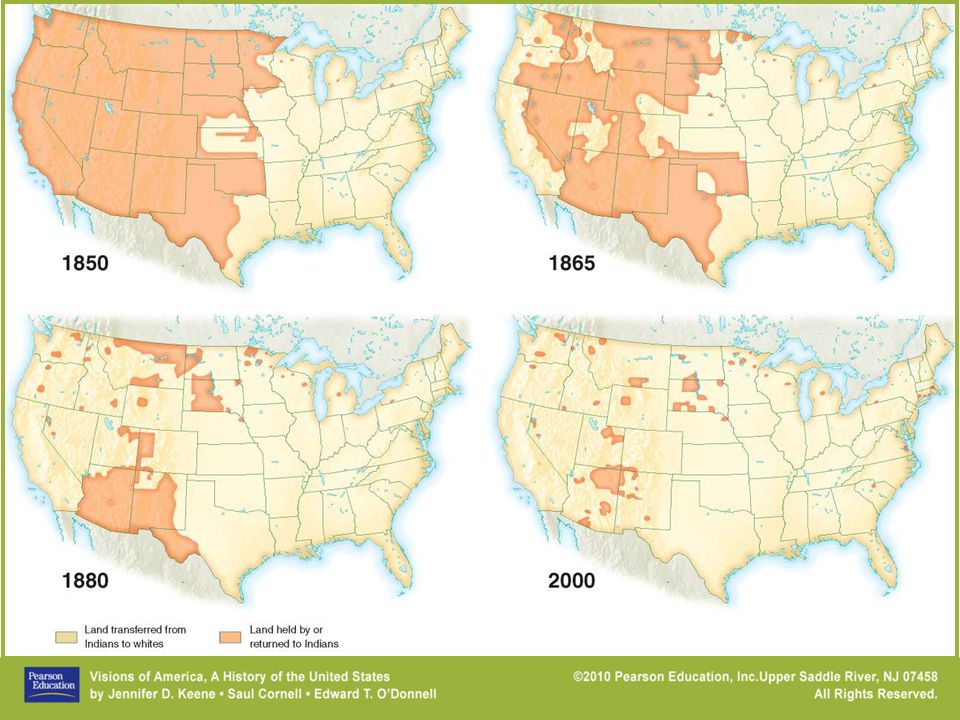

Resumidamente, a relação dos EUA com os povos nativos pode ser lida como de uma guerra permanente por meio de desapropriações e extermínios, além de medidas de confinamento — as reservas indígenas — e assimilação forçada — “pacificação” — para aqueles que vierem a sobreviver.

Nativos e afro-americanos: expulsão, exploração e resistência nos EUA

Assim como diversos casos de colonização na história, os EUA são constituídos por duas formas distintas e simultâneas de colonização: uma que almejava a exploração do trabalho forçado e outra a “eliminação” dos nativos. É importante notar que essas formas de dominação e acumulação se misturam — existem diversos episódios de exploração da mão de obra ameríndia na história dos EUA.

No entanto, essa distinção é fundamental para compreender a particularidade do destino reservado pelos colonos para as comunidades nativas em comparação a outra população oprimida ontem e hoje nos EUA: os africanos. Esse esforço comparativo não é um exercício de medir graus de opressão, mas de revelar diferenças que resultaram em situações sociais distintas para esses grupos na sociedade norte-americana.

Enquanto os nativos eram vistos enquanto descartáveis, foram desapropriados de suas terras, confinados em reservas segregadas e submetidos a forçados processos de assimilação em internatos e missões religiosas, os negros tem sido historicamente submetidos a políticas que almejam extrair ao máximo trabalho forçado de seus corpos, desde à escravidão, passando pelo regime Jim Crow e chegando às medidas de encarceramento em massa da “guerra às drogas” contemporânea (ver “A Nova Segregação”, de Michelle Alexander, Editora Boitempo).

Como observa o historiador Jürgen Osterhammel, “de vez em quando nos deparamos com cowboys indígenas, mas nunca com um proletário indígena”. Como ao Estado não interessava a existência do nativo, tampouco desejava extrair trabalho deles. Logo, os povos originários nunca foram proletarizados de forma a exercer uma função no desenvolvimento da nação. Diferentemente dos afro-americanos, que historicamente constituíram parte importante da classe trabalhadora norte-americana após o fim da escravidão.

Essa diferenciação pode também ser vista na concessão de direitos civis. Enquanto a cidadania norte-americana foi concedida afro-americanos em 1866 — apesar de limitada —, aos nativos esse direito foi proporcionado apenas em 1924, embora alguns estados tenham rejeitado a sua extensão aos nativos até a II Guerra Mundial.

O presidente Calvin Coolidge com nativos americanos em foto de 1925.

Consequentemente, essas populações encontraram formas distintas de resistir e lutar contra a opressão estatal norte-americana. Ao passo que os afro-americanos sempre tiveram nos aparatos institucionais uma importante arena de reivindicação dos seus direitos com o objetivo de reverter a desigualdade social existente entre brancos e negros, os nativos tradicionalmente se recusam a participar da política oficial.

Nessa perspectiva, interessante notar a atuação do American Indian Movement (AIM), movimento ativista e por direitos civis dos anos 1960 e 1970. Ao invés de buscar uma maior integração à sociedade norte-americana, o AIM trabalhava para a construção de maior resiliência e autodeterminação entre as comunidades indígenas.

“Os nativos americanos são o único grupo étnico da América que não tinha nada a ganhar e tudo a perder [ao participar das eleições]”, observa Ben Nighthorse Campbello, antigo líder do AIM, ex-senador pela Dakota do Sul (1993 e 2005) e primeiro parlamentar nativo-americano eleito na história.

Além de ser uma forma de não legitimar as instituições invasoras, a recusa dos nativos de participarem da política institucional era também uma forma de autoproteção. Durante décadas, muitos Estados impuseram punições aos indígenas interessados em se candidatar ou votar, como perda de propriedades privadas, do reconhecimento enquanto indígenas ou dos filhos para internatos militares e lares adotivos. Algumas restrições, inclusive, ainda estão em vigor, limitando o voto de povos originários em diversas regiões.

É importante apontar que a recusa é uma forma de resistência comum entre os povos nativos em contextos de colonialismo por povoamento também vista em países como Canadá, Palestina/Israel e Austrália. Em Jerusalém, por exemplo, os palestinos tradicionalmente não participaram dos pleitos municipais por não reconhecerem a autoridade israelense.

Nativo-americano vota nos EUA

Resistência nativa na era neoliberal

Atualmente compondo cerca de 2% da população norte-americana, os nativos-americanos são o grupo racial ou étnico que possui a maior taxa de assassinato pela polícia dos EUA segundo uma reportagem da CNN de 2017 a partir de dados do US Centres for Disease Control and Prevention. Também eram os que tinha a menor representatividade parlamentar até as últimas eleições — 0,3%.

O antropólogo australiano Patrick Wolfe, responsável por resgatar o conceito de settler colonialismo no final do dos anos 1990, observou que a “invasão não é um evento, mas uma estrutura” avessa a mudanças. Isto é, as lógicas que moveram as expulsões, mortes e confinamentos dos nativos no passado não cessam e tendem a continuar condicionando o presente. Logo, o colonialismo por povoamento não é algo reservado ao passado, mas é uma estrutura de dominação e acumulação que ajuda a compreender o presente.

Por essa razão, a eleição de Davids e Haaland, representantes dos povo Ho-Chunk e da tribo Pueblo de Laguna, respectivamente, é estrategicamente tão significativa numa era que os nativos continuam suscetíveis à violência estatal permanente. Os direitos indígenas e a presença de comunidade nativas, em diversos locais do mundo e particularmente nos EUA, são vistos como obstáculos a serem eliminados por empreendedores capitalistas e parlamentares alinhados ao neoliberalismo.

Indígena durante manifestação em Standing Rock, em 2016

Entretanto, na era neoliberal, na qual diversas populações estão sendo expulsas, assassinadas, confinadas e espoliadas das mais diversas formas para dar lugar à edifícios modernos, hidrelétricas, rodovias e demais infraestruturas ao serviço do capital (ver “Expulsões”, de Saskia Sassen e “Novo Imperialismo”, de David Harvey), as alianças entre nativos e não-nativos nunca foram tão possíveis e fundamentais — não por coincidência, o movimento Black Lives Matter denuncia principalmente a situação “descartável” em que se encontram as “vidas negras” e não apenas a perseverança da desigualdade social.

Um importante caso de solidariedade e resistência foi o movimento que barrou — provisoriamente — a construção de um oleoduto na Reserva Indígena Standing Rock em 2016. O movimento de resistência não-violento que chegou a unir mais de 15 mil pessoas, incluindo nativos de mais de 300 povos ameríndios e militantes não-nativos de diversas partes do mundo, foi duramente reprimido por forças policiais e de segurança privada antes do governo suspender a obra.

Em uma época marcada pela crescente violência contra populações indesejadas em diferentes partes do mundo, o simples ato de existência já se torna uma forma de resistência.